金属元素对藻类生物的影响及其高光谱监测

发布时间:2025-04-28

浏览次数:58

随着工业化和城市化进程的加快,水体中金属元素的污染问题日益严重,其对水生生态系统尤其是藻类生物的影响备受关注。本文通过实验研究,结合高光谱成像技术,揭示了金属元素污染对藻类光合作用、代谢活动及光谱特性的影响机制,并探讨了高光谱技术在环境监测与生态评估中的潜在应用价值。

一、金属元素对藻类生物的毒性效应

藻类作为水生生态系统的初级生产者,对金属元素高度敏感。研究表明,铅(Pb)、汞(Hg)、镍(Ni)等金属元素可通过多种途径干扰藻类生理功能:

光合作用抑制:铅和汞会破坏叶绿体结构,抑制光合系统Ⅱ(PSⅡ)的电子传递效率,导致光能转化率下降。

呼吸作用受阻:汞与细胞内的硫醇基团结合,干扰线粒体呼吸链酶活性,阻碍能量代谢。

代谢紊乱:镍通过改变蛋白质氨基酸组成,影响藻类氮代谢途径,导致细胞增殖速率降低。

此外,高浓度金属元素可能诱导水体富营养化,引发藻类异常增殖、溶解氧耗竭及生态链失衡等连锁反应。

二、高光谱成像技术的实验设计与应用

实验方法

实验装置:

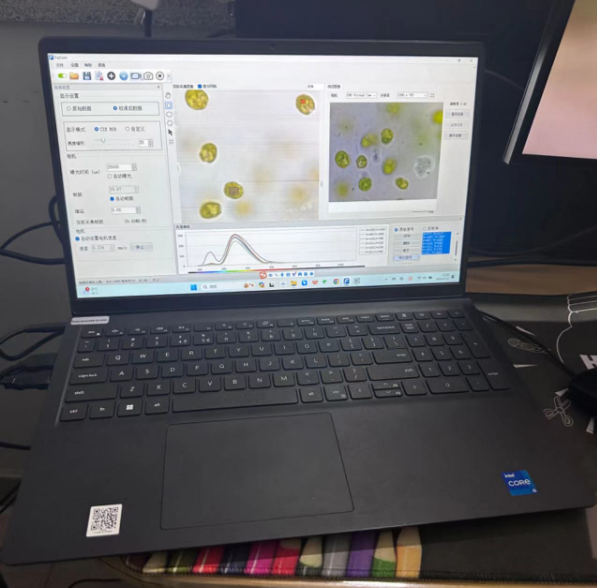

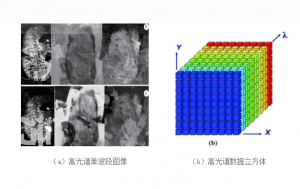

高光谱相机SP130M:光谱范围400-1000 nm,分辨率2.5 nm,用于捕获藻类反射光谱。

电子显微镜:观察藻类细胞形态及活性变化。

样本分组:对照组(正常藻类)与处理组(受金属污染藻类)。

数据采集:

通过显微镜光路对载玻片上的藻类成像,获取400-700 nm可见光波段反射率曲线(受限于LED光源范围)。

使用分析软件提取单个藻细胞区域的光谱特征,对比污染组与对照组差异。

实验结果

光谱特征差异:

对照组藻类在680 nm附近呈现典型的叶绿素a吸收峰,反射率曲线平滑且一致(图3)。

污染组在677 nm处出现显著吸收增强(图4),与金属元素在细胞内的富集及其对叶绿素结构的破坏直接相关。

生物学验证:电子显微镜显示,污染组藻类细胞壁变形、叶绿体碎片化,活性显著降低。

三、高光谱技术的潜在应用场景

环境实时监测:

通过反射光谱特征(如677 nm吸收峰)快速识别水体金属污染程度,结合机器学习模型预测藻类生长趋势。

生态风险评估:

量化金属元素浓度与藻类代谢指标(叶绿素含量、酶活性)的关联,评估污染对食物链的潜在威胁。

水产养殖优化:

监测养殖水体中金属元素的生物累积效应,调控水质以维持藻类-鱼类共生系统的稳定性。

四、结论与展望

本研究证实,高光谱成像技术能够精准捕捉金属污染导致的藻类光谱特征变化(如677 nm吸收峰偏移),为微观尺度污染诊断提供了高效工具。未来研究可进一步拓展至近红外波段(800-1000 nm),结合多光谱数据融合与深度学习算法,建立更全面的藻类污染响应数据库。这一技术的推广应用将为水体生态保护、污染治理及可持续资源管理提供科学支撑。

相关产品

-

高光谱成像技术:刑侦领域物证提取

在刑事侦查中,指纹因其唯一性和稳定性被誉为“物证之王”,而血指纹作为恶性案件现场的关键痕迹,其高效提取对案件侦破至关重要。然而,传统方法如Photoshop软件..

-

高光谱成像技术:解锁文物修复的无损密码

在历史的长河中,古籍、壁画等文物承载着人类文明的记忆。然而,高温、高湿、光照等环境因素不断侵蚀着这些文化瑰宝——墨水氧化导致字迹模糊,颜料褪色使壁画失去光彩,石..

-

金属元素对藻类生物的影响及其高光谱监测

随着工业化和城市化进程的加快,水体中金属元素的污染问题日益严重,其对水生生态系统尤其是藻类生物的影响备受关注。本文通过实验研究,结合高光谱成像技术,揭示了金属元..

-

近红外高光谱对食品包装内部异物检测

近红外高光谱检测技术(NIR-HSI)是一种融合光谱学、化学计量学、计算机视觉及人工智能的先进分析手段。其核心原理为:利用物质分子在近红外波段(700-2500..